[인더스트리뉴스 이건오 기자] 전고체 배터리 상용화를 가로막아온 ‘이온 이동성’ 문제가 필름 전해질을 단순히 ‘쭉 잡아당기는’ 공정만으로 해결될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

국내 연구진이 고분자 사슬의 배열을 물리적으로 정렬해 더 오래가고 안전한 전고체 배터리 구현의 새 가능성을 제시했다.

UNIST 에너지화학공학과 강석주 교수와 숙명여자대학교 주세훈 교수 공동연구팀은 필름형 고분자 전해질을 일축 방향으로 연신해 리튬이온 이동 경로를 대폭 개선한 전고체 배터리용 전해질을 개발했다고 지난 17일 밝혔다.

해당 연구는 에너지 소재 분야 국제학술지 Energy Storage Materials에 10월 31일 온라인 게재됐다.

고분자 전해질의 한계를 ‘물리적 정렬’로 해결

상용 전기차와 ESS에 쓰이는 리튬이온배터리는 인화성 액체 전해질을 사용하는 탓에 화재 위험이 상존한다.

전해질을 고체로 대체한 고분자 전고체 배터리는 안전성이 높지만 리튬이온 이동 속도가 떨어져 충·방전을 반복할수록 성능 저하가 빠르게 일어나는 문제가 있었다.

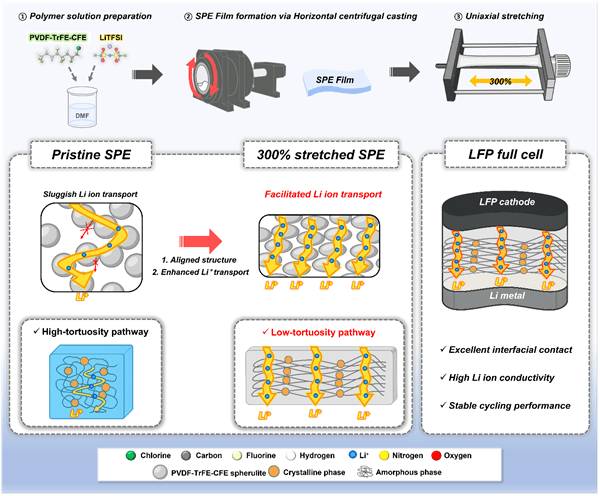

연구팀은 이런 한계를 PVDF-TrFE-CFE 기반의 불소계 필름 전해질에 ‘일축 연신(uniaxial elongation)’ 공정을 적용해 해결했다.

이 공정은 고분자 사슬의 무질서한 얽힘을 풀어 한 방향으로 정렬시키는 방식이다. 복잡하게 휘어진 이온 이동 경로(tortuosity)가 직선화되면서 리튬이온이 빠르고 안정적으로 이동할 수 있다.

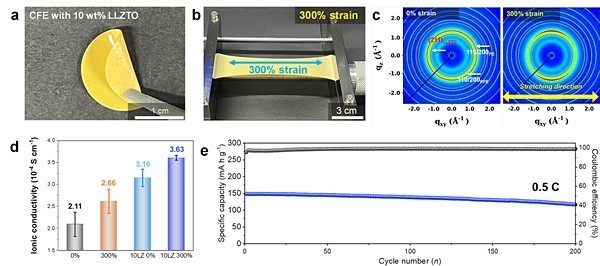

실제로 연신을 거친 순수 고분자 전해질의 리튬이온 확산 속도는 기존 대비 4.8배, 이온 전도도는 72% 증가했다. 연구진은 “단순한 물리적 자극만으로 내부 구조의 한계를 극복했다는 점이 핵심”이라고 설명했다.

연구팀은 여기에 무기계 세라믹인 LLZTO(Li₆.₅La₃Zr₁.₅Ta₀.₅O₁₂) 필러를 도입해 전해질을 복합화했다. LLZTO는 고분자 전해질의 기계적 강도, 열 안정성, 난연성을 높이는 동시에 추가적인 이온 이동 통로도 제공한다.

세라믹 필러가 포함된 복합 전해질은 연신 공정 후 구조적 정렬성이 더욱 뚜렷해졌다. X선 회절 분석에서도 고분자 사슬이 일정 방향으로 배향되는 모습이 확인됐으며, 실제 난연 실험에서는 필름에 불을 붙인 뒤 4초 만에 화염이 스스로 소멸했다.

LFP배터리 수명 최대 78% 유지… 실사용 가능성 입증

복합 전해질의 성능은 리튬금속–리튬인산철(LFP) 배터리 실험에서도 입증됐다. 연구팀이 제작한 전고체 LFP 배터리는 200회 충·방전 후에도 초기 용량의 약 78%를 유지했다. 반면 연신 공정을 적용하지 않은 전해질은 동일 조건에서 55% 수준으로 용량이 감소해 구조 정렬이 배터리 수명 향상에 직접적인 영향을 미친다는 사실을 보여줬다.

UNIST 나종건 연구원은 “고분자 내부 구조가 이온 이동성의 가장 큰 병목이 돼 왔는데 이를 연신이라는 단순 공정으로 해결할 수 있음을 확인한 연구”라고 말했다.

강석주 교수는 “고분자 전해질은 무기계 고체 전해질보다 유연성이 높고 대량 생산이 용이해 산업 적용성이 크다”며, “이번 설계 전략은 불소계 고분자뿐 아니라 다양한 고분자 전해질로 확장 가능하다”고 강조했다.

이번 연구가 주목받는 이유는 복잡한 합성·도핑 과정 없이도 고분자 전해질의 성능을 근본적으로 개선할 수 있는 제조 전략을 제시했기 때문이다.

연신 공정은 기존 필름 제조 라인을 그대로 활용할 수 있어, 전고체 배터리 상용화의 최대 과제였던 효율·안정성·생산성 문제를 동시에 해결할 수 있는 접근법으로 평가된다.

또한 연구팀이 규명한 ‘리튬이온 이동은 비정질 영역을 중심으로 이뤄진다’는 분자동역학 시뮬레이션 결과는 고분자 전해질 구조 설계의 새로운 기준을 제시한다.

비정질 영역의 연속성을 강화하면 성능이 향상된다는 과학적 근거가 명확해지면서 향후 전고체 배터리뿐 아니라 나트륨이온배터리 등 차세대 이차전지에도 응용 가능성이 크다.

안전성과 성능을 동시에… 더 오래가는 차세대 전고체 배터리로

전고체 배터리는 높은 안전성과 출력 특성 때문에 차세대 에너지저장 기술로 주목받고 있지만 이온전도도와 수명 문제로 상용화에 어려움이 있었다. 이번 UNIST–숙명여대 공동연구는 기계적 연신이라는 단순 제조 공정만으로 이 문제를 해결해 고분자 전해질 전고체 배터리 연구의 새로운 흐름을 열었다.

연구 지원은 한국연구재단(NRF), UNIST, 과학기술정보통신부(InnoCORE)에서 이뤄졌다. 연구팀은 향후 다양한 고분자 조성에 본 공정을 적용해 더 안전하고 더 오래가는 전고체 배터리 상용화에 속도를 내겠다는 계획이다.